|

In English

■本の情報

<作者> 藤本タツキ

<発行日> 2022年4月 (少年ジャンプ+)

■考察

ネタバレを含みます。様々な解釈があると思いますが、これはあくまでも私の考えです。

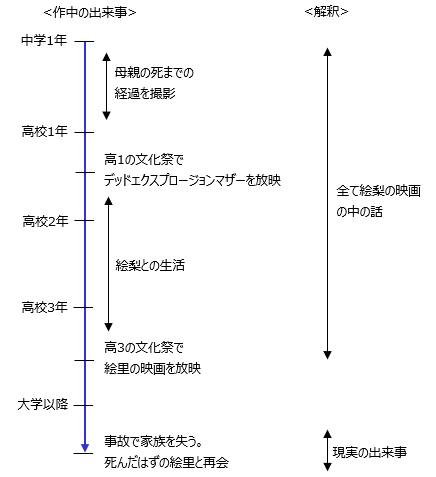

<どこが映画の中で、どこが現実の出来事か>

これをどう解釈するかが最も意見が分かれると思います。一番最後まで映画だったという解釈もありますが、私は違うと思っており、

大人の優太が最後に自殺しようと入った廃墟で絵梨に再開したシーン(P177-198)は、作中の現実の出来事だと考えます。

その理由は、これまでは以下の様に常にスマホ等で撮影された状態であるのに対して、絵梨との再会シーンだけは描写の手法が変わっているからです。

<撮影された状態であると判断できる描写>

① 作画が"ぶれている"シーン(スマホの手振れを表現)

② 優太視点のシーン

③ 優太が映っているが、視点が固定されているシーン

<絵梨との再会が現実の出来事とすると生まれる解釈>

絵梨が吸血鬼だということが現実となり、作中の設定自体がファンタジーであることになります。そうすると一番最後の爆破も、映画の中でのセットやCGではなく、

実際に爆破されたものであると解釈できます。では実際にどうやって爆破したのか?と思うかもしれませんが、ファンタジーなので爆破方法は現実的な手段でなくても良いのです (魔法だったとしても良い)。

仮に、最後のシーンまで全て映画のシーンだったとすると、ではそれを撮っている世界はどうなっているのかという疑問を読者に与える事になります。すると全て創作の出来事で、例えば誰も死んでいない現実世界が存在している可能性を残すことになってしまいます。

それでは読者を白けさせてしまいますし、なにより作者はファンタジーをひとつまみ入れることを強調しており、この作品自体を現実路線の話ではなくファンタジーにしたかったのだと思っていますので、最後の爆破シーンはやはり作中の現実の出来事だと思います。

<作者の考え>

周りの人が自分より先に死んだとしても、映像を見るたびに何度でもその人に会えるので、そんな人生に絶望することはないが、作者の伝えたかったこと。

しかしそれだと人が死んで終わる様なありきたりの結末になってしまうので、優太の心の吹っ切れを表現する手法として爆破シーンで締めくくった。

というのが私の解釈です。

<時系列まとめ>

優太が高1の文化祭で放映したデッドエクスプロージョンマザーと、高3の文化祭で放映した絵里の映画は別の映画であると解釈があるかもしれませんが、

私はデッドエクスプロージョンマザーの下り自体も絵梨の映画の一部だと考えます。

その根拠はデッドエクスプロージョンマザーの放映後に、どこかの部屋で先生に叱られているシーン(P27)がありますが、視点が固定されており撮影であることを示しているということと、

絵梨は本来眼鏡をかけているはずなのに、初対面時から眼鏡を付けていなかったため、そのシーンも映画の一部だったと考えられます。

■感想

初めては感動路線で行くのかと思いましたが、初回爆破シーンで展開が読めなくなり、その後の絵梨との生活を通じて、お母さんの死を見届けられなかった優太の苦悩を描きながらも

克服していくという、やはり感動路線の流れに行くと思っていましたが、また異なる展開が用意されていたことに驚きました。作者は恋人が死んで終わるだけでは在り来たりだと(絵梨を通じて)言っていましたが、私はその展開だったとしても十分満足でした。

しかし作者はその更に一つ上を行き、最後に爆破落ちを付けることで、感動だけではなく読者に考察の余地を残すという、作者の思惑にはまってしまいました。

一番印象に残ったシーンは以下のシーンで、絵梨の表情の移り変わりがとても好きです。

「さよなら絵梨」より

心に残ったセリフは、父親の以下セリフです。

「創作って受け手が抱えている問題に踏み込んで笑わせたり泣かせたりするもんでしょ?作り手も傷つかないとフェアでないでしょ」

「優太は人をどんな風に思い出すか自分で決める力があるんだよ。それって実は凄い事なんだ」

また個人的に面白かったのは、優太が乳首を観て「よっしゃあ」と無意識に言ったときの絵梨とのやり取りのところです。※ ちなみに、この「よっしゃあ」は英語版では「Aww yeah」と訳されています。なんとなく違う気がするのは気のせいでしょうか?「good」あたりが丁度いいのではないかと思いました。

「Lucky」は直訳すぎますし。

|