ラマルクとダーウィンの進化論 |

|||||||

・ヒトの特徴, 動物との違い ・動物の生態 ・遺伝の仕組み ・進化論 ・進化の種類 ・収斂進化 ・脳の構造 ・脳内ホルモン ・脳卒中, 脳梗塞, 脳内出血 ・社会脳仮説 ・自由意志, 決定論 ・クオリア ・リベットの実験 ・心臓の構造 ・心臓病の種類 ・不整脈 ・心拍数と寿命の関係 |

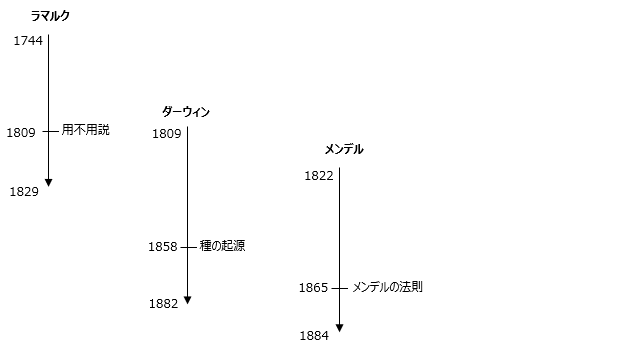

ラマルクとダーウィンの進化論の概要を説明します。 ■ ジャン=バティスト・ラマルク

ジャン=バティスト・ラマルク(1744-1829)はフランスの生物学者で、

多用する器官は発達、あまり必要のない器官は退化し、生物が生存する過程で後天的に獲得した形質が遺伝する(獲得形質の遺伝)とした「用不用説」を唱えました。

生物自身が「必要」と思う意思が遺伝に影響するとも言われており、これらの説は科学的根拠に乏しいことから、現在この説は支持されておりません。

進化論では首の長い動物は 生存競争の為にそのフォルムを変えてきたという

■ チャールズ・ダーウィン

チャールズ・ダーウィン(1809-1882)はイギリスの自然科学者で、

生物の進化には生物の意思とは関係なく、突然変異によって偶然獲得した形質が、その環境に適していた場合に生き残っていくという「自然選択(淘汰)説」を唱えました。

後天的に獲得した形質は遺伝しません。この説は生物の意思が遺伝子に対してどのように影響するかを考慮することなく説明できる説なので説明性が高い説として受け入れられ、主流の説となっております。

ただしこの説は"生物の意思が遺伝子に何も影響を与えることはない" ということを証明したものではありません。 ■ グレゴール・ヨハン・メンデル

グレゴール・ヨハン・メンデル(1822-1884)はオーストリア帝国の遺伝学者で、ダーウィンの叶わなかった遺伝の法則を明らかにしました。有名な例にエンドウ豆の遺伝の法則があります。 ■ エドワード・ドリンカー・コープ

エドワード・ドリンカー・コープ(1840-1897)はアメリカの古生物学者で、同系統の進化において、大きなサイズの種がより新しい時代に出現する傾向があるという、定向進化説(コープの法則)を唱えました。

生物は特定の方向に進化しようとする性質が本来備わっており、生物は自ら求めてそういう方向に進化したと考えます。 ■生物分布の法則

以下の様な法則があります。 <ベルクマンの法則>

ベルクマンの法則とは、ドイツの生物学者 カール・ゲオルク・ルカス・クリスティアン・ベルクマン(1814-1865)が提唱した法則で、

寒い地域に住む動物ほど体が大きくなるという。例えば、寒冷地に住むホッキョクグマは体が大きいが、温暖地域に住むマレーグマは体が小さい。 <フォスターの法則>フォスターの法則とは、島しょ部においては大型動物は小さくなり、小型動物は大きくなるというもの。 これは捕食する側と捕食される側のバランスからこの様になる。島では絶対的な生物数が少ないため、大きな生物が育たない。 大きな生物がいなくなるという事は、補足される側としても体が大きくなっても捕食者に見つかり捕らえられる事がなくなるため、どんどん巨大化していく。

|

|

|||||