|

| 公開日:2018/8/19 , 最終更新日:2020/9/10

|

幕末の倒幕に至るまでの流れをまとめました。

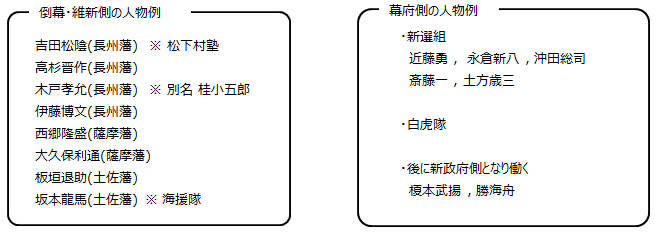

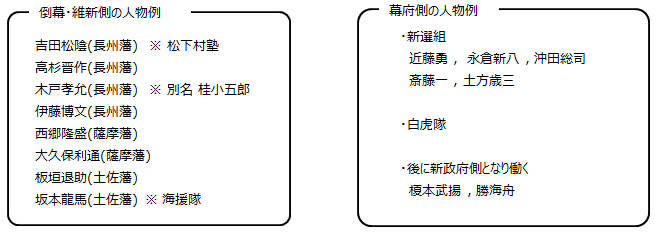

■登場人物

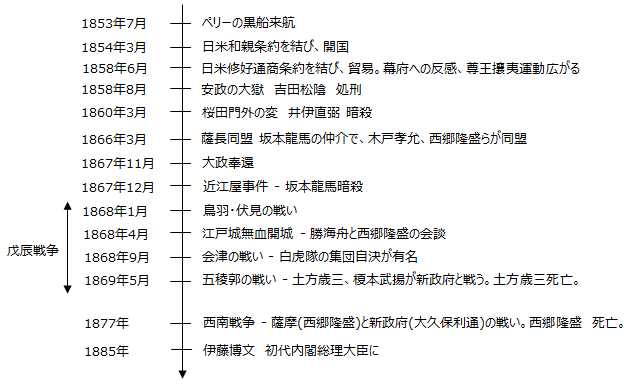

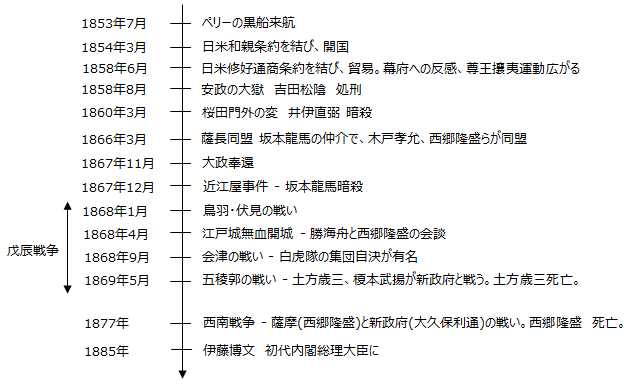

■時代の流れ

■尊王攘夷運動とは

孝明天皇の許可を得ず日米修好通商条約を幕府が勝手に結んだことから幕府への批判が高まり、天皇を尊び(尊王)、外国を退ける(攘夷)思想が生まれました。

攘は払いのける、夷は異民族という意味です。夷は蝦夷にも使われるように、昔は東北以北の人々の事を異民族として扱われておりました。(征夷大将軍の夷はここから来ております)

当初は外国を排除しようと考えていましたが、下関戦争などを経て外国には敵わないと気付き、彼らを受け入れた方が日本のためになると次第に考える様になりました。

結果、貿易を開始した幕府は正しかったという事になると思うかもしれませんが、安政の大獄など幕府の横暴が目立つようになり、尊王(つまり幕府は不要)の考えのまま、倒幕に至ります。

■内閣総理大臣は山口県出身が多い

長州藩と薩摩藩が倒幕し現在の政府を作ったことから、内閣総理大臣は山口県出身の人が多く、これまで8人を輩出しており日本一の人数です。

その名は、伊藤博文、山県有朋、桂太郎、寺内正毅、田中義一、岸信介、佐藤栄作、安倍晋三氏です。

なお、2位は5人の東京都です。

■忠臣蔵は全く別の時代

赤穂藩主の浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)が江戸城の廊下で吉良上野介義央(きらこうずけのすけよしひさ)に切りかかったことに端を発した赤穂事件を描いた忠臣蔵は、1701年の出来事であるため、同じ江戸時代ではありますが時代は異なります。

なお赤穂事件の顛末は、大石内蔵助が中心となった四十七士は、吉良邸に侵入し吉良上野介を討ちとり、その後切腹します。

|

|