【感想】宮竹 貴久 著「死んだふり」で生きのびる |

|||||||||||||

・アルゴリズムはどれほど人を支配しているのか ・システムズエンジニアリングに基づく製品開発の実践的アプローチ ・FACTFULNESS ・人月の神話 ・デジタルの皇帝たち ・WHY BLOCK CHAIN ・リーン開発の本質

・ソクラテスの弁明 ・プロタゴラス ・ゴルギアス ・饗宴 ・国家 ・ニコマコス倫理学 ・スッタニパータ ・ダンマパダ ・アセンションであなたの思いは実現する ・アナロジー思考 ・科学は「ツキ」を証明できるか ・嫌われる勇気 ・エドガー・ケイシーに学ぶ 幸せの法則 ・時間革命 ・純粋理性批判 ・ツァラトゥストラはかく語りき ・7つの習慣 ・BASHAR 2006 ・漫画バビロン大富豪の教え ・臨死体験 ・老子 ・論語 ・われわれはなぜ嘘つきで自信過剰でお人好しなのか ・Think clearly ・やる気のスイッチ

・言ってはいけない ・もっと言ってはいけない ・幸福の「資本」論 ・世界はなぜ地獄になるのか ・バカと無知 ・ウォール街のランダムウォーカー ・駆け出しマネジャーの成長論 ・「空気」の研究 ・経営は何をすべきか ・ヒューマノクラシー ・選択の科学 ・これからの「正義」の話をしよう ・それをお金で買いますか ・真・保守論 ・なぜか感じがいい人のかわいい言い方 ・納得の構造 ・予想どおりに不合理 ・リバタリアンが社会実験してみた町の話

・心はこうして創られる ・「死んだふり」で生きのびる ・すべての不調は自分で治せる ・ゾウの時間 ネズミの時間 ・脳のなかの幽霊 ・脳はなぜ「心」を作ったのか ・早死にしたくなければタバコはやめない方が良い ・痛みを治す 最強の整体

・著書全般の傾向 ・PK ・フーガはユーガ ・クジラアタマの王様 ・シーソーモンスター ・逆ソクラテス ・ペッパーズ・ゴースト ・マイクロスパイ・アンサンブル ・新宿鮫 ・毒猿 ・屍蘭 ・無間人形 ・最後の一球 ・エデンの命題 ・臨床法医学者・真壁天 秘密基地の首吊り死体 ・奇岩館の殺人 ・バスカヴィル館の殺人 ・火車 ・理由 ・息吹 ・失われたものたちの本 ・学園超女隊シリーズ ・カモメのジョナサン - 完全版 ・君たちはどう生きるか ・銀河帝国の興亡 ・ズッコケ三人組 ・タイタンの妖女 ・月は無慈悲な夜の女王 ・チーズはどこへ消えた? ・ドグラ・マグラ ・ハムレット ・プロジェクト・ヘイル・メアリー ・星の王子さま ・ボッコちゃん ・夢をかなえるゾウ |

■本の情報 <本書の扱う「死んだふり」の範囲>

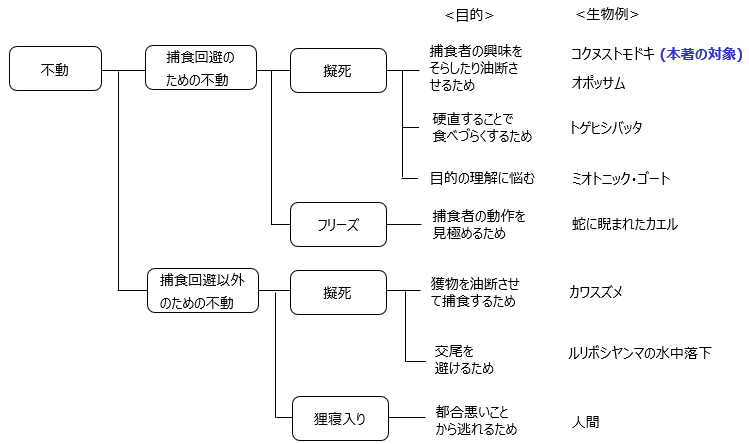

捕食回避行動としての「死んだふり」(擬死)、特に昆虫コクヌストモドキの擬死について扱っており、擬死の定義を「外部刺激に対して一定の時間、動かなくなる独特の不動のポーズをとる行動」としている。

従って蛇に睨まれたカエルの様な「フリーズ現象」や、擬死の中でも哺乳類の擬死は扱っていません。不動行為の分類を以下にまとめました。 <捕食回避以外の擬死について>

① 捕食者側の擬死 <擬死は効果があるのか>

本書の結論は、擬死は捕食回避に対して効果があるとしています。理由は、動かなくなることで捕食者の興味を他の動いている個体に向けさせることができるからです。

私は、捕食者はなぜ動かなくなる獲物を捕食対象と見なさなくなるのか疑問に思いました。動かないと獲物と認識できなくなるのか、あるいは死んだ獲物を食べたくないのか。

私は、死んだコクヌストモドキの体内では苦い化学物質の量が増大しているのではないか(死んだコクヌストモドキからベンゾキノンが放出されるのがそれを示唆している)、

そして捕食者はそれを経験的か遺伝的かで分かっているのではないかと思いました。 <擬死は捕食回避に対して効果があるなら、なぜ擬死をする個体としない個体がいるのか>

擬死をしない個体に比べ、擬死をする個体の方が生存率も高く、また卵から成虫になる期間も短いなど、擬死をする個体の方が生存に対して優位となっています。

ならば擬死をしない個体は淘汰されて、いずれ全て擬死をする個体になると考えられますが、実際にはそうはなっていません。

その理由は、擬死をしない個体はその分活発に動くので、同種の異性と出会う確率が増え交尾する回数が増えるので、子孫を多く残すことができるためです。 <その他興味深かったこと>

・歩いているとき、よく飛ぶ虫は擬死をしない

<ヤギの擬死は何のためか>ミオトニック・ゴートといって、大きな音を立てると体が硬直し擬死をするヤギがいますが、この行動が自身の生存を高めるとはとても思えません。 自らが犠牲になり他のヤギを逃がすことで種全体の生存率を高めているという説もありますが、個人的には納得できません。 本当にそうならば、いずれ疑死をするヤギはいなくなる筈ですし、また利他的な遺伝子は存在せず、個体が自分の生存のみを考えた結果 種全体が生き延びる事ができるという考えを私は支持しているからです。

|

|

|||||||||||